脱プラスチック完全網羅! 理由/日本や世界の取組・課題/メリットデメリット

脱プラスチックに向けた取り組みは世界の大きな課題の1つです。環境問題と合わせて、脱プラスチックの必要性が高まっているといえるでしょう。この記事では、なぜ脱プラスチックが必要か、企業の取り組みを解説します。合わせて、世界の取り組みと日本の取り組み、またその課題も紹介しています。参考にしてください。

脱プラスチックとは?

脱プラスチックは、プラスチックをできるだけ使用しないための取り組みです。国際的に脱プラスチックが推進され、日本政府や企業でもSDGsや環境問題と合わせた取り組みが進んでいます。

SDGsとの関係性

SDGsとは持続可能な開発目標を意味し、2015年9月に開かれた国際サミットで全会一致によって採択された目標です。SDGsにはプラスチックに関する具体的な記載はありませんが、SDGs目標である12「つくる責任、つかう責任」、14「海の豊かさを守ろう」が脱プラスチックと大きく関連しています。SDGsとセットで考えるケースが一般的です。

なぜ?脱プラスチックが必要な理由

海洋汚染(生態系破壊)

プラスチックごみは海洋汚染の原因の1つです。ごみとなったプラスチックは分解して土に還ることはなく海に流出し、海に流出したプラスチックは細かな破片(マイクロプラスチック)に変わり海を漂います。このような破片を海の生物が誤飲することは、生態系へ悪影響を及ぼす大きな要因です。また、破片を取り込んだ魚などを摂取する人体への影響も懸念されています。

大気汚染(地球温暖化問題)

通常、プラスチックは石油から作られ、その製造過程で出たごみを焼却することで、二酸化炭素を大量に発生させます。二酸化炭素は温室効果ガスの1つであり、大気中の温室効果ガスの濃度が高まることは、地球温暖化が加速化する一因です。また、一部のプラスチックは経年劣化でメタンガスを発生させるという研究結果もあり、温暖化を促進する可能性があります。

土壌汚染(健康被害)

プラスチックごみの廃棄によって進んでいる状況の1つが、土壌汚染です。経年劣化して5mm以下まで分解されたプラスチックの破片(マイクロプラスチック)が、土壌に入り込むことで、植物の育ちが悪くなると言われています。また、マイクロプラスチックは汚染物質を吸着する性質があるため、土壌からの飛散物を通じて有害物質が人の体内に入ることも懸念されます。

脱プラスチックのためにできること

プラスチックごみは、環境に大きな負荷を与えています。廃棄されたプラスチックごみは環境汚染の原因になりやすいためです。また焼却の際に大量の二酸化炭素を排出することも理由の1つです。そのため、プラスチックごみの排出量を減らすことが、環境負荷を低減するために求められます。その一手法として、プラスチック自体の使用量を減らすことが重要です。もちろん、プラスチック製品には哺乳瓶の乳首や使い捨て注射器など、用途的に他素材への代替が難しい場合もあります。そのため、プラスチックである必要のないものから脱プラを進め、併せてプラスチック素材の循環利用を進めることが大切です。

代替素材の選定

プラスチックごみを減らすために、他素材への代替は重要です。なかでも、天然素材は廃棄された後自然に還るため、環境にやさしい素材といえます。たとえば、紙・セロファン・麦わら・寒天などの天然素材がプラスチックの代替素材として考えられます。詳しくは後述します。

プラスチックの回収・循環利用

リサイクルが困難なプラスチックは回収されても廃棄や焼却が殆どで、その対策として世界各国で取り組まれているものが、循環利用です。たとえば、日本では2022年に施行された「プラスチック資源循環促進法」で、事業者によるリサイクルしやすい製品設計、代替素材の利用の促進、自主回収と再資源化、および消費者のリサイクルへの参画に取り組むことを求めています。また、世界各国のブランドやイオンなどの販売業界では、繰り返し利用できる容器や袋を持参して買い物をする取り組みとして、循環型ショッピングサービス「Loop」を導入しています。

量り売りのシステムの導入

プラスチックによる包装をなくす試みとして、海外では量り売りシステムの導入が広く浸透しています。しかし、日本では販売時の手間や消費者の理解不足から導入が進みにくい現状があります。一方で、日本の購買時における脱プラスチックの動きとしては、無料レジ袋をなくし、エコバッグの利用を推奨することが代表的です。

世界の脱プラスチックへの取り組み

世界各国において、脱プラスチックの取り組みが始まっており、法規制を含めさまざまな対策が行われています。国連では「プラスチック汚染に関する法的拘束力のある国際条約」の策定に向けて、協議が進められています。

ここからは、アメリカ・中国・フランス・ドイツ・イギリスで行われている取り組みについて詳しく解説します。

アメリカの取り組み

アメリカはプラスチックの生産量が世界一です。2016年には4,200万トンと世界最大のプラスチックごみを排出しました。このような状況を受け、2024年7月、ホワイトハウスはプラスチック汚染に対する米国連邦政府の新たな対策を発表しています。

またカリフォルニア州を始めとする10の州で、プラスチック製レジ袋を禁止する法律が制定されました。

ニューヨーク市では使い捨ての発泡プラスチック容器の使用が全面禁止され、サンフランシスコ国際空港ではペットボトル入り飲用水の販売が禁止されるなどの対策が取られています。

中国の取り組み

中国は世界最大のプラスチック消費国です。2021年9月には「プラスチック汚染改善行動計画」が発表され、2025年までにプラスチックごみを削減するという目標を掲げています。具体的には、小売りや飲食、ホテルやオンライン取引などで使い捨てプラスチック製品の使用を減らす、ごみ回収のルール化、リサイクル強化、代替品の普及などです。

フランスの取り組み

フランスは環境意識の高い国として知られ、プラスチック規制の取り組みをいち早く始めている国です。2016年から小売業において再利用できない使い捨てレジ袋の使用を禁止し、2020年1月からは使い捨てプラスチック容器の使用を禁止するという法律を制定しました。プラスチックの規制は年々厳しくなっています。

ドイツの取り組み

ドイツもまた環境意識が高い国であり、さまざまな脱プラスチックの取り組みが行われています。たとえば、Pfand(プファンド)という飲料用容器やケースなどを購入する際にデポジットを払い、返却する際に同額が返金される容器回収システムの運用や、ストローやカトラリーなど一部のプラスチック製品の製造販売の禁止、小売業者によるプラスチックレジ袋の配布・販売の禁止が行われています。

イギリスの取り組み

イギリスでは、王室でもプラスチック製品の使用を禁止し、2020年10月にはプラスチック製ストローやマドラーの供給が廃止されました。また、2022年4月からは、国内でプラスチック製包装材を製造する業者と輸入業者に対して、再生プラスチック3割未満の製品を対象としたプラスチック製包装税が導入されました。

日本の脱プラスチックへの取り組み

国の取り組み

日本では、2019年5月に、プラスチックを有効使用し、海洋汚染を生み出さないための取り組みを進める「海洋プラスチックごみ対策アクションプラン」が策定されています。また、2020年7月から容器包装廃棄物の排出の抑制の促進に関する省令の改正によって、全国一律にプラスチック製のレジ袋が有料化されました。さらに、2022年4月に「プラスチック資源循環促進法」が施行されています。同法はプラスチック製品の設計から製造・販売・回収・リサイクルという一連の流れのなかで、プラスチックごみを減らし、資源循環の促進を目的としています。

自治体の取り組み

各自治体では、環境省が進めている「プラスチック・スマート」キャンペーンへの参加や、ポイ捨て不法投棄の撲滅運動などが行われています。また、使い捨てのワンウェイプラスチック製品の削減やプラスチックごみを出さないようにする「ゼロ・ウェイスト」への取り組み、プラスチック製品の廃棄や分別基準の設置など、自治体ごとにさまざまな対策がとられています。

企業の取り組み

飲食業界では、代替素材の選定が進んでいます。たとえば、プラスチック製のストローやカップ、フォーク、スプーンなどを廃止し、紙や木などの天然素材でできた製品の利用を促進しています。また、日用品メーカーは、包装材プラスチックの回収による資源循環の促進、量り売りシステムの導入など、さまざまな取り組みをしています。

日本における脱プラスチックのための課題

素材としてのリサイクル率が低い

日本では、プラスチックごみの約86%がリサイクルされていますが、そのほとんどがプラスチック焼却によるエネルギー回収です。そのため、廃プラスチックを原料にプラスチック製品を再生することで、純粋なリサイクル率を高めることが求められています。

自国での処理率が低い

日本は昔、廃プラスチックを中国に輸出して処理を任せていました。しかし、2017年から中国は廃プラスチックの輸入を規制し、その後は東南アジア諸国へ輸出を続けています。今後は輸入基準がより厳格化されるため、日本国内での処理能力の向上が求められます。

「脱プラスチックは意味ない」といわれる理由

プラスチックは身の回りのさまざまなことに使われているため、すべてを急に変えることは難しいといわれます。

そのため、「脱プラスチックは意味がない」との声が聞かれることも事実です。

ここからは、「脱プラスチックは意味がない」といわれる理由を紹介します。

個人だと「貢献度合いが低い」と感じてしまう

日本の廃プラ総排出量が膨大であるため、個人で行う脱プラスチックの取り組みは「貢献度が低い」と感じてしまいます。

脱プラスチックへの取り組みの1つである「レジ袋の有料化」は、多くの人の関心を集めました。

レジ袋はごみ袋として使われることが多いため、貰えなくなったレジ袋の代わりにごみ袋を購入して使えば、プラスチックの使用量は減らず、有料化の取り組みは意味がないと言う意見も散見されます。

一方で、環境省の調査によると、レジ袋の国内流通量は有料化後には約半分まで減っています。たとえ個々の量が少なくても、個人の取り組みを意識し、対策することが大切です。

出展 : https://www.env.go.jp/content/000050376.pdf

使い捨てすること自体に問題の本質がある

プラスチック製品を「使い捨て製品」と位置付けることは、大きな問題です。

プラスチック製品は、比較的安価で大量生産が可能なため、これまでは使い捨てできるワンウェイ製品として意識されてきました。そのため脱プラスチックに抵抗を感じる人が多い可能性がある一方、今後はこのような意識を変える必要があります。

一方で、プラスチックを使わない・捨てないために、紙やバイオマスなどの他材にすべて置き換えることは困難であり、逆に環境に負荷をかけてしまうことも考えられます。

そのため、使い捨てプラスチック製品は使用量の削減を念頭に、くり返し長く使えるものは長く利用し、必要に応じて使用材質を置き換える工夫が大切です。

脱プラスチックに取り組むメリット

企業のメリット

脱プラスチックに取り組むことは、企業のイメージアップにつながり、投資対象として選ばれやすくなるでしょう。また、日本国内でも環境問題への意識が高まっています。脱プラスチックに取り組むことで、環境に配慮し、社会貢献に取り組んでいる企業というイメージを作りやすくなるため、新規顧客やリピーターを獲得できる可能性が高まると考えられます。

個人のメリット

脱プラスチックへの取り組みは、健康被害を防ぐことにつながります。海に流出し有害物質が吸着したプラスチックごみを魚が食べて、その魚を人が食べることで生じる健康被害のリスクを軽減できると考えられます。また、プラスチックの焼却に伴う二酸化炭素の排出量が減ることで地球温暖化や環境汚染を回避でき、人々の健康だけでなく環境の保護にもつながります。

脱プラスチックを行うデメリット

企業のデメリット

脱プラスチックにはコストがかかります。たとえば、プラスチックではない自然素材を使用することによって、原材料費や製造費のコストアップが考えられます。

個人のデメリット

脱プラスチックでは企業のコストアップが考えられるため、比例して製品の価格も上昇します。また、紙などの代替素材はプラスチックよりも耐久性や防水性に劣るため、製品の品質が低下する可能性もあります。この他にも、脱プラスチックのために生活習慣を変える必要があるなど、個人の努力も必要です。

脱プラスチックのために「3R」を実践しよう

脱プラスチックには、「Reduce」「Reuse」「Recycle」という「3R」の意識が重要です。

Reduce(リデュース)

Reduce(リデュース)とは、使用するプラスチックを減らすことです。たとえば、食品保存の際にふた付き容器を使ってラップを使用しない、小分け用のポリ袋の使用を控えるなどがあげられます。企業側としては、プラスチック製品の製造に使用する原材料を減らすなどがあげられます。

Reuse(リユース)

Reuse(リユース)とは、モノを繰り返し何度も使うことを意味します。たとえば、マイボトルやマイストローなどを持参して使い捨て容器の使用を減らす、マイバッグを洗濯して長く使うなどが該当します。

Recycle(リサイクル)

Recycle(リサイクル)とは、プラスチックを回収して再生利用することです。具体的な取り組みとしては、ごみを分別して出す、ポイ捨てをしない、再生プラスチック製品を使用する、店頭のリサイクルサービスに協力するなどです。

脱プラにつながる!代替品となる主な素材

脱プラスチックには、3Rを意識するほかに、プラスチック代替品の使用が挙げられます。

ここでは、代替品の主な素材を紹介します。

紙製品

ストローやスプーンなどのカトラリー、食品容器は、プラスチックから紙製品へ代替されています。

紙は、原料が木材であり、リサイクル環境も確立しているため、プラスチックの問題点である環境負荷が少ない素材です。また汎用性の高さもあり、代替しやすい素材といえます。

また、木材繊維を主原料としたものは、絶縁性の高いことが利点です。たとえば、電気に強い紙は電気絶縁用の部品や研磨ディスクなどに代替されています。硬い紙素材を使ったキャリーバッグや店舗の什器なども代替例です。

バイオプラスチック(バイオマス・生分解など)

プラスチック代替品の1つに、バイオマスプラスチックがあります。

バイオマスプラスチックとは、再生可能な有機資源を、特に植物原料を使ったプラスチックのことです。

バイオマスプラスチックは、植物原料の育成時に二酸化炭素を吸収しており、焼却しても大気中の二酸化炭素が増えないとされ、石油由来プラスチックと比べ環境負荷低減が可能です。なお、バイオマスプラスチックのすべてが生分解性があるわけではないため、ご注意ください。幅広い用途を持つバイオマスプラスチックは、レジ袋やペットボトル、マスク、農業用フィルムなどの製品で代替されています。

天然素材(竹・木・綿・麻など)

プラスチックの代替品として、天然素材(竹・木・綿・麻など)が使用可能です。

食材をのせるプラスチックトレーの代わりに、経木(きょうぎ)と呼ばれるスギやヒノキなどの原木を薄く削って作られる木の板が使えます。

経木は、天然の抗菌作用や吸水、調湿作用などを持ち、食材の鮮度や風味を保てることがメリットです。

その他に、木粉とグルコマンナン、貝殻焼成カルシウムを使った、木製ストローも開発されています。

さらに、布製の食器やカトラリーなど、環境に負荷をかけないユニークな商品が今後も開発されるでしょう。

減プラで多機能なユポ

バイオマス樹脂を使用する「ユポグリーンシリーズ」は、従来品に使用する石油由来原料を置き換え製造することで、二酸化炭素の排出を抑えています。

「ユポグリーンシリーズ」の種類はさまざまで、最終製品にはラベルやメニュー表、タペストリーなど幅広く使用されています。

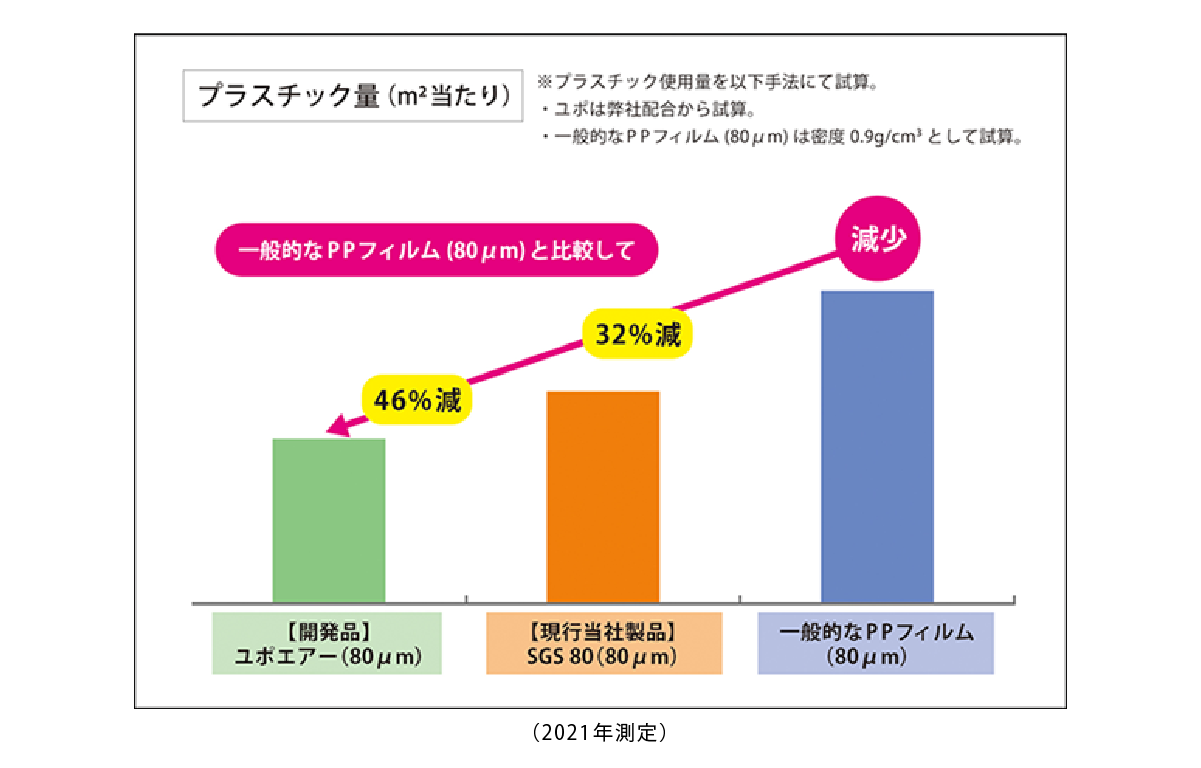

また環境対応のラベル基材である「ユポエアー」は、独自技術によってプラスチックの使用量を削減し、環境配慮が可能な製品です。

主に、食品や飲料、化粧品、トイレタリー用品などのラベルに使用が見込まれています。

使い捨てプラスチックの量を減らし、プラスチック使用量の減少に寄与できるでしょう。

まとめ

脱プラスチックとは、プラスチックをできるだけ使用しないようにする取り組みです。プラスチックごみは、海洋汚染や大気汚染、土壌汚染の要因ともなるため、環境と人々の健康を守るという点で脱プラスチックの取り組みが重要といえます。プラスチックごみを減らすために、回収やリサイクルを促進する、繰り返し長く使用する、代替素材を使うなど意識するとよいでしょう。

合成紙「ユポ」は、紙とフィルムのよさを兼ね備えた高機能素材で、プラスチック使用量と二酸化炭素排出量の削減が可能な素材です。

「ユポエアー」は、プラスチックの使用量を一般的なPPフィルムよりも46%削減した減プラ対策に最適な製品です。

また当社では、使用済みのユポを回収してリサイクルできる取り組みを推進しております。環境に配慮した製品にご興味がありましたら、ぜひお問い合わせください。

※「ユポ」「ユポグリーン」「ユポエアー」は株式会社ユポ・コーポレーションの登録商標です。

この記事を書いた人株式会社ユポ・コーポレーション

地球と人を大切にしていきたい。

当社はこれからも環境保全や環境負荷の削減を使命として社会に貢献していきます。