プラスチックをリサイクルする3つの方法|リサイクルのメリット・デメリットも解説

プラスチックのリサイクルは、地球にやさしいだけでなく、企業の価値も高める活動です。企業は社会的な責任を果たすために、今後は環境に配慮したうえで事業を行うことが求められるでしょう。この記事では、環境汚染の問題からプラスチックをリサイクルする方法、メリット、デメリットなどを解説します。是非参考にしてください。

プラスチックとは

プラスチックとは、「合成樹脂」とも呼ばれる高分子物質の1つです。高分子物質とは原子が多数結合したものです。おおよそ分子量が約10,000以上のものが、高分子物質に該当します。高分子化合物のなかでも、成形できるものがプラスチックと呼ばれます。

一般的にプラスチックは、石油からつくられる合成樹脂です。合成樹脂と似ている物質に天然樹脂がありますが、性質が異なります。天然樹脂としては、天然ゴム、松脂、漆などが挙げられます。

プラスチックには、熱可塑性プラスチックと熱硬化性プラスチックがあります。熱可塑性プラスチックは、熱や圧力をかけると変形します。ペットボトルやビニール袋などの成形品は、熱可塑性プラスチックです。

プラスチックの種類

プラスチックは、熱可塑性と熱硬化性に分かれます。ここでは、それぞれの特徴について解説します。

熱可塑性プラスチック

熱可塑性(ねつかそせい)プラスチックとは、塑性加工ができるものです。熱可塑性とは、熱を加えると柔らかくなる性質を指します。熱可塑性プラスチックは、加熱して溶かすことでリサイクルして使用できます。

熱可塑性プラスチックのなかでも、日用品や工業製品など幅広く使われているのは「汎用プラスチック」です。一般的に、強度や耐熱性が高いものは「エンジニアリングプラスチック(エンプラ)」といいます。エンプラより強度や耐熱性が高いものは「スーパーエンジニアリングプラスチック(スーパーエンプラ)」と呼ばれます。

熱硬化性プラスチック

熱硬化性プラスチックとは、熱を加えて硬化するプラスチックです。熱を加えることによって、分子間の架橋が進みます。熱硬化性樹脂は、一度加熱すると高分子の網目構造を形成するため、柔らかくなりません。一般的な熱硬化性プラスチックを成形する際は、同プラスチックの原料を型に流し込み、熱を加えて硬化します。

プラスチックをリサイクルすると何になる?

プラスチックは、元本来の姿形を変えてさまざまなものに生まれ変わります。また、目に見えないエネルギーとしても再利用が可能です。

ここでは、プラスチックを再利用するとどのようなものに生まれ変わるのかをご紹介します。

衣類品や公園の遊具

廃プラスチックは、一度溶かすことでプラスチックのまま原料として使えます。生活のさまざまな場所で再利用されており、持続可能な社会づくりに大きく貢献しています。

再生プラスチックは、例えば衣類や作業着などのほか、公園のベンチや遊具などに幅広く再利用され、耐久性の高さや木材と同じように扱える汎用性の高さが特徴です。

一方、廃プラスチックが汚れていると、リサイクル後の再生プラスチック製品の品質が低下します。とくに、食品や飲料容器は綺麗に洗ったうえでリサイクルに出すことが求められます。

化学製品の原料

廃プラスチックは、化学製品の原料としても再利用できます。

例えば、製鉄に用いられるコークスの代替として利用されています。また、溶媒として使用されるメタノールを代表例に、アンモニア、ベンゼン、トルエンやキシレンなど、さまざまな化学薬品の原料として再利用されます。

廃プラスチックから化学製品の原料をつくるためには、廃プラスチックを水素や一酸化炭素、炭化水素などのガスなどに分解します。

ガス化したものを回収し、分離精製後に化学製品の原料とする仕組みです。

燃料や電気などのエネルギー

プラスチックは、燃焼する際に紙類よりも大きい発熱量で熱を発生する性質があります。それをエネルギーとして再利用すれば、さまざまな場所で燃料や電気として活用できます。

例えば、燃焼する際の熱を利用して、蒸気で発電することや、暖房や温水プールの熱源に活用することが可能です。また、固形燃料として再利用することもできます。

プラスチックをリサイクルする3つの方法

プラスチックは、リサイクル時の処理の方法が異なります。ここでは、プラスチックをリサイクルする方法について解説します。

サーマルリサイクル

サーマルリサイクルとは、焼却による熱エネルギーを利用する方法です。廃プラスチックの焼却の際に、生じる熱エネルギーを価値として回収してリサイクルを行います。廃プラスチックは発熱量が大きいため、発電したり温熱を利用したりすることが可能です。

サーマルリサイクルは、不純物の分別が困難な場合でもリサイクルできるという特徴があります。ただし、焼却時に二酸化炭素や有害物質が発生する点はデメリットといえるでしょう。なお、サーマルリサイクルは海外ではリサイクルとは認められていないケースもあるため、注意が必要です。

マテリアルリサイクル

マテリアルリサイクルとは、廃プラスチックからプラスチック製品の原料を製造し、利用する方法です。マテリアルリサイクルは、廃プラスチックをプラスチックのまま再利用するもので、燃焼したり化学分解したりしません。サーマルリサイクルよりも、CO₂排出量を削減しやすい点がメリットです。

ただし、マテリアルリサイクルは、廃プラスチックの分別や、異物の除去などが必要となる場合、それらの手間が発生します。

ケミカルリサイクル

ケミカルリサイクルとは、化学的な処理によって廃プラスチックを低分子量の化学物質に分解し、利用する方法です。廃プラスチックを処理し、モノマーやガス、分解油を得て、再生プラスチックや化学製品の原料として利用します。ケミカルリサイクルの種類は、以下のとおりです。

・高炉原料化

・ガス化

・油化

・原料・モノマー化

高炉原料化

高炉原料化技術は、廃プラスチックをコークスの代替として利用します。高炉原料化によって、化石燃料資源である原料炭(コークス)の利用を抑えられるため、新たな化石燃料資源に因る二酸化炭素の排出量削減も可能です。

ガス化

ガス化は、廃プラスチックに熱を加えて低分子量に分解したガスを、化学製品の原料にする方法です。ガス化により水素や炭化水素類、二酸化炭素などが得られます。得られた水素はアンモニアの原料としてリサイクルが可能です。昭和電工は、ガス化ケミカルリサイクルプラントを長期にわたって安定的に運転しており、得られた二酸化炭素をドライアイスや炭酸飲料として再利用しています。

油化

油化は、廃プラスチックに熱を加えて油に戻す方法です。油化によって良質な油をつくるためには、塩化ビニール等の不純物を取り除く選別工程が必要となります。油化リサイクルにかかるコストは高額であるため、不採算事業になりやすい傾向にありました。しかし、近年の技術開発や資源高騰により、新たな手法の開発が進んでいます。

原料・モノマー化

原料・モノマー化は、廃プラスチックを最小単位の分子(モノマー)に分解してリサイクルする方法です。モノマーから再製品化することで、新品と同様のプラスチック製品をつくれます。例えば、使用済みのPETボトルを再利用する「ボトル to ボトル」技術では、使用済みのPETボトルを化学的に分解してモノマー(テレフタル酸とエチレングリコール)に戻し、再びPET樹脂として新しいボトルを製造します。また、廃アクリル樹脂(PMMA)をモノマー(メタクリル酸メチル)に分解し、再度アクリル樹脂として利用する技術が開発されています。

比較|日本のプラスチックリサイクル率

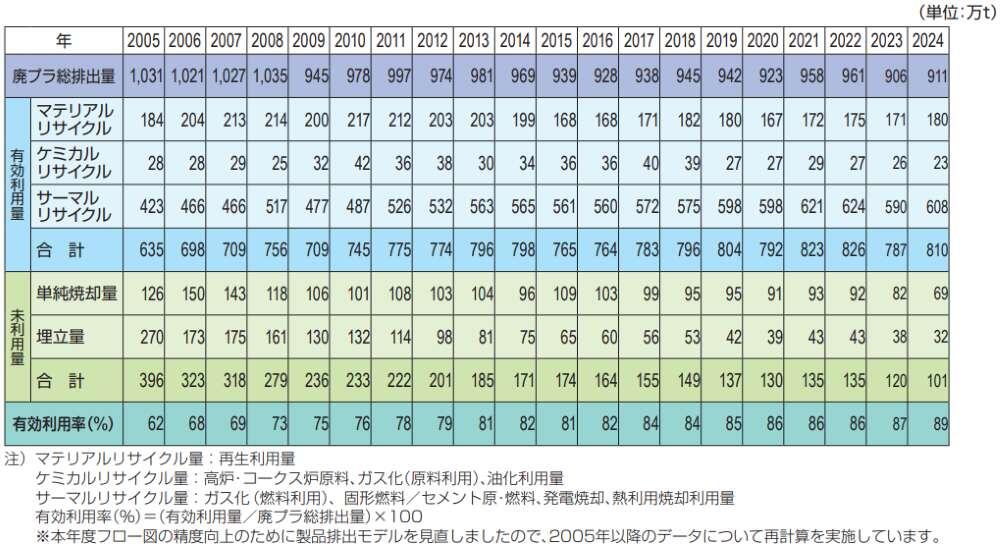

2025年に一般社団法人プラスチック循環利用協会が発表した情報によると、2024年の日本でのプラスチックリサイクル率(有効利用率)は、およそ89%です。日本のリサイクル率は年々上昇傾向にあり、なかでもサーマルリサイクルが半数以上を占めています。

出典:一般社団法人プラスチック循環利用協会『2024年 プラスチック製品の生産・廃棄・再資源化・処理処分の状況 マテリアルフロー図』(2025年12月発行)(p.9)

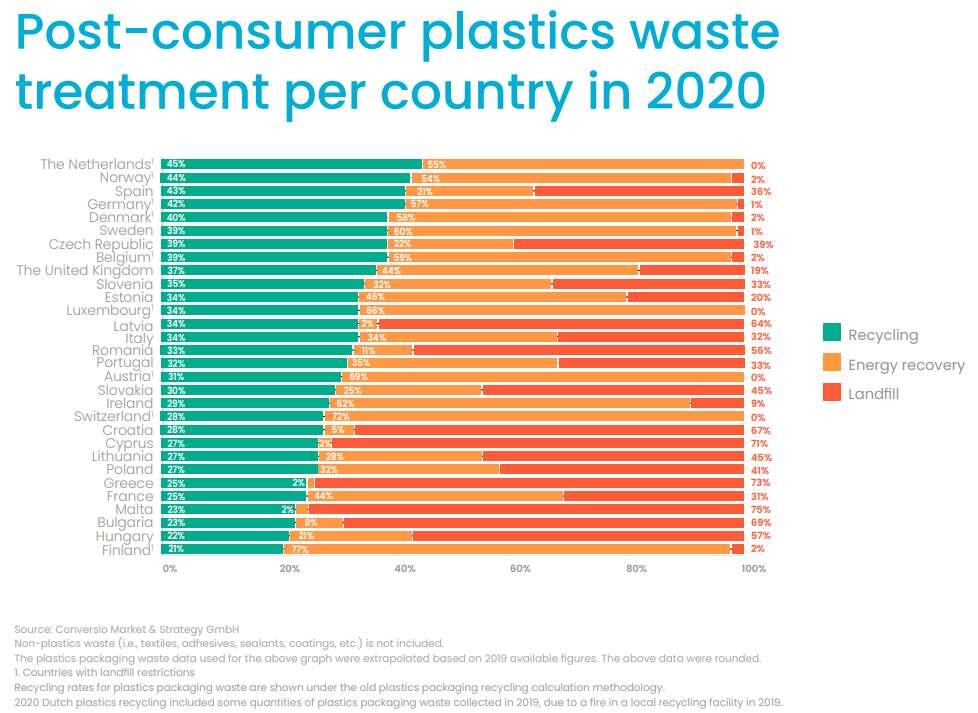

下のグラフを参考にすると、プラスチックリサイクル率89%の日本が他国よりも比率が高いと感じるでしょう。

出典:PlasticsEurope『Plastics - the Facts 2022』P49

一方で、日本とヨーロッパではリサイクル率の計算方法が異なります。

基本的にヨーロッパでは、リサイクル率にサーマルリサイクルを含みません。そのため、サーマルリサイクルを除いた数値で見ると、結果的にオランダやノルウェーなどヨーロッパが高く、日本は非常に低い水準にあるといえます。

日本のプラスチックリサイクルの課題

現在、日本が抱えるプラスチックリサイクルへの課題は、大きく分けて2つあります。 ここでは、それぞれどのような課題があるのかを詳しく解説します。

サーマルリサイクル率の高さ

経済活動の国際機関といわれている「OECD」の基準では、前述したとおり、サーマルリサイクルをリサイクルとして定めていません。

一方、ゴミ焼却率の高い日本では、廃プラスチックのほとんどがサーマルリサイクルで処理されています。その結果、ケミカルリサイクルとマテリアルリサイクルの割合が他国と比較して非常に少なくなり、世界のなかでは低いランクとなっていることが課題です。

世界的な基準でリサイクル率を向上させるためには、サーマルリサイクル以外の処理量を増やすことが必要です。

輸出規制の問題

近年、プラスチックの輸出規制が開始されたことをご存じでしょうか。

以前まで、アジア諸国はプラスチック原料を購入するよりも廃プラスチックを輸入する方が安価で済んだため、日本から廃プラスチックを輸入していました。そのため、日本は以前までプラスチックの輸出大国といわれていました。

一方で、環境問題の悪化に伴いアジア諸国が廃プラスチックの輸入規制を開始し、またバーゼル条約の改正により世界的に廃プラスチックの輸出規制が開始され、現在では国内で廃プラスチックの処理が完結できるようなプラスチックの循環が求められています。

プラスチック廃棄による環境問題

海洋プラスチック問題とは、廃棄されたプラスチックによる海の汚染のことです。投棄されたプラスチック製品は、下水や河川を通じて海洋に運ばれると考えられています。プラスチックは海中で分解されにくいため、長期間にわたって海中に残留する可能性を考慮しなければなりません。

一方でプラスチックは、波や紫外線によって細かくなります。特に5mm以下のものは「マイクロプラスチック」と呼ばれており、表面積が増えることで海中の有害物質を吸着しやすくなります。また細かくなったプラスチックは、魚の体内に取り込まれやすくなるため、有害物質の生体濃縮が懸念されます。その結果、魚を摂取する我々人体への影響も懸念されます。

プラスチックをリサイクルするメリット

地球環境や企業にとって、プラスチックのリサイクルは重要です。ここでは、プラスチックをリサイクルするメリットを解説します。

環境の保全につながる

廃プラスチックのリサイクルは、ゴミの総量を減少させる効果が期待できます。また、ゴミ処理にかかる石油や石炭などの化石燃料資源の消費を抑えるためにも有効です。廃プラスチックの燃焼は、温室効果ガスである二酸化炭素を発生させます。リサイクルは二酸化炭素や有害物質の排出も抑えられるため、地球温暖化の防止や環境保全につなげることが可能です。

資源を節約できる

地下資源には限りがあります。リサイクルを行えば、地下資源の消費を節約することができます。例えば、ペットボトルのリサイクルを行えば、原料である石油を初めとする地下資源の新たな消費を抑えることが可能です。

しかし、リサイクルを行う際には、回収や再生のためのエネルギーや再生拠点に輸送するための燃料など、従来のプラスチック製造には無かった資源の消費が発生します。永続的にリサイクルを行うためには、コストや資源の消費についてトータルで考えていくことが大切です。

企業の価値を高められる

環境問題に取り組む企業は、社会的責任を果たす活動をしていると認められます。環境問題への取り組みは、企業の社会的責任である「CSR(Corporate Social Responsibility)」を構成する取り組みの1つであるためです。

リサイクルのような環境に配慮する活動は、企業のイメージアップにつながります。企業のブランド力が向上し、投資の増加なども期待できるでしょう。

プラスチックをリサイクルするデメリット

プラスチックのリサイクルには、資源やコストの問題があります。ここでは、プラスチックをリサイクルするデメリットを解説します。

リサイクルのコストがかかる

プラスチックリサイクルは、元の製品と同じレベルの品質にするために、多くの手間が必要です。

マテリアルリサイクルにおいては、廃プラスチックを洗浄する工程が増える場合があります。たとえば、食品を梱包したプラスチックは汚れているため、原料プラスチックにする前に洗浄しなければなりません。廃プラスチックの多くは、さまざまな種類のプラスチックが混合している状態です。回収後に単体のプラスチックを取り出したい場合は分別が必要であり、手間やコストがかかります。

プラスチックに異物が混入した場合、品質が劣化したり、成形機械が損傷したりするため注意が必要です。複合樹脂でつくられているものは、分別の作業が複雑であったり困難になったりする場合があります。

消費者からの収集量を拡大し、原料の安定確保が必要になる

プラスチックのリサイクルを促進するには、廃プラスチックの収集量を拡大し、安定的に確保する体制を構築しなければなりません。また、再商品化事業者の生産性を向上させ、再生材の需要を拡大する課題もあります。

自治体でのプラスチックリサイクル取り組み事例

昨今、プラスチックリサイクルへの取り組みに力を入れる自治体が増えているたことはご存じでしょうか。ここでは、自治体独自のプラスチックリサイクルをはじめ、地域住民への啓発や呼びかけなど、さまざまな取り組み事例をご紹介します。

大阪府|おおさか3Rキャンペーン

大阪府では、循環型社会の形成を目指して「おおさか3Rキャンペーン」を実施しました。参加する各店舗が下記のように取り組み、府民へのプラスチックリサイクルを呼びかけました。

<取り組み例>

・マイバッグやマイボトルの常時携帯の呼びかけ

・マイ容器使用の呼びかけと販売

・使い捨てプラスチック製品の再利用

・簡易包装や商品の量り売り

・ポイ捨てへの注意喚起 など

また、府内で開催されたイベントでは、プラスチックごみに関するパネルやポスターなどを設置し、府民への啓発を実施しました。

神戸市|神戸プラスチックネクスト

神戸市は、2021年10月から実施しているプロジェクト「神戸プラスチックネクスト〜みんなでつなげよう。つめかえパックリサイクル〜」を通じて、市民にプラスチックのリサイクルを促しています。これは、神戸市と小売業が共同実施するプロジェクトで、花王株式会社も参加中です。

内容は、市内の店舗74か所に回収ボックスを設置し、市民は空になった洗剤やシャンプーなどの使用済み詰め替えパックの回収に協力します。 市内で回収された使用済み詰め替えパックを、新たな詰め替えパックとして水平リサイクルし、消費者へ再び提供する仕組みです。

参考:みんなで考えよう。プラスチックの、これから。|神戸プラスチックネクスト

神奈川県三浦市|ごみダイエット大作戦

三浦市では毎年、「ごみダイエット大作戦アクションプログラム」と題したプラスチックリサイクルが実施されています。海業の町である三浦市は、海洋プラスチック問題にとくに力を入れています。

<取り組み例>

・ワンウェイプラの削減

・レジ袋の削減

・マイボトル促進でペットボトルの削減

・自治体ごとのプラスチックリサイクルの検討

また、ごみの分別を徹底するよう市民に促したり、リサイクルできるものを増やすよう呼びかけたりすることで、啓発を実施しています。

参考:ごみダイエット大作戦アクションプログラム|神奈川県三浦市

まとめ

プラスチックのリサイクルは、環境保全や企業のイメージアップなどに有効です。リサイクルには3つの方法があり、それぞれにメリットやデメリットがあります。プラスチックのリサイクルを行う際は、コストや廃プラスチックの安定確保、再製品化も考慮することが重要です。

株式会社ユポ・コーポレーションは、合成紙「ユポ」の製造販売をしています。合成紙「ユポ」は、国内外で関連特許を多数取得している独自製法が特徴です。同事業は50年以上の歴史があり、国内シェア70%以上※を獲得しています。また、ユポの印刷端材などをマテリアルリサイクルする取り組みを進めています。環境へ配慮した製品や取り組みに興味がある方は、お気軽にお問い合わせください。

※合成紙市場における販売量(t)、(参考)矢野経済研究所「2022年版 特殊紙市場の展望と戦略」

この記事を書いた人株式会社ユポ・コーポレーション

地球と人を大切にしていきたい。

当社はこれからも環境保全や環境負荷の削減を使命として社会に貢献していきます。